Inhaltsverzeichnis

Bei der Abkehr von fossilen Energieträgern im Rahmen der Energiewende spielt die Batterietechnologie eine wichtige Rolle. Wie nachhaltig Batterien tatsächlich sind, hängt allerdings stark mit ihren Herstellungs- und Entsorgungsprozessen zusammen. Aus diesem Grund hat die EU im Juli 2023 eine neue Batterieverordnung verabschiedet, die den Umgang mit Batterien in den Mitgliedsstaaten reguliert und möglichst nachhaltig und sicher für Mensch und Umwelt gestaltet. Welche Regeln und Neuerungen in der EU-Batterieverordnung festgelegt sind, lesen Sie in diesem Ratgeber.

Die neue Batterieverordnung der EU: die wichtigsten Neuerungen im Überblick

Die EU-Batterieverordnung betrifft alle Unternehmen, die Batterien in der EU herstellen, vertreiben, einsetzen oder wiederverwerten wollen. Im Vergleich zur früheren Gesetzgebung wurden bestehende Regelungen verschärft und um neue Punkte ergänzt, um die Umweltbelastung durch Produktion und Entsorgung von Batterien so weit wie möglich zu reduzieren.

Die wichtigsten Neuerungen und Pflichten für Unternehmen betreffen folgende Punkte:

- Dokumentation produktspezifischer Informationen in einem Batteriepass

- Umweltfreundlichkeit der verwendeten Rohstoffe und Herstellungsprozesse

- Kennzeichnung der Batterien

- Vorgaben zu Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit

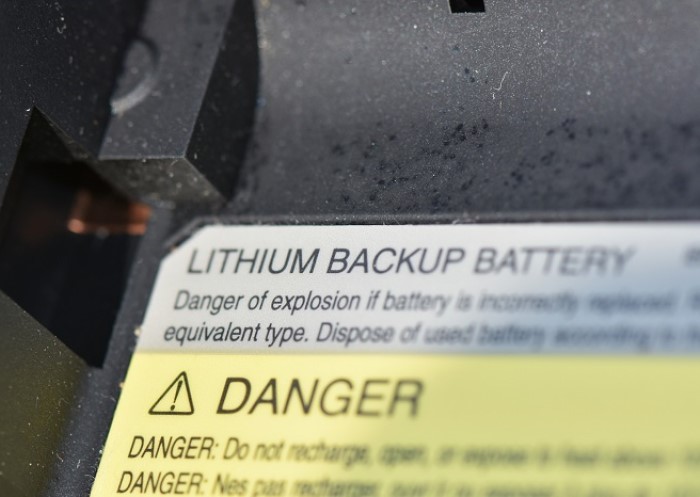

- Sicherheit der Batterietechnologie

- Rücknahme von Altbatterien

- Recycling der enthaltenen Stoffe

Offiziell gilt die neue Batterieverordnung seit dem 18. Februar 2024; für einzelne Regelungen gibt es aber Übergangsfristen und spätere Stichtage, die im weiteren Verlauf dieses Textes erwähnt werden.

Was ist die Batterieverordnung und welche Ziele verfolgt sie?

Am 17. August 2023 ist die Batterieverordnung der EU unter dem offiziellen Namen „Verordnung (EU) 2023/1542 über Batterien und Altbatterien“ in Kraft getreten und wurde nach einer sechsmonatigen Übergangsfrist am 18. Februar 2024 in allen EU-Mitgliedsstaaten wirksam. Sie ersetzt die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) sowie das darauf basierende Batteriegesetz (BattG) der Bundesrepublik Deutschland.

Die EU-Batterieverordnung ist unmittelbar geltendes Recht in den Mitgliedsstaaten. Das heißt, sie gilt direkt und muss nicht erst in die jeweilige nationale Gesetzgebung übertragen werden. Dennoch wird die Anpassung der nationalen Gesetze Schritt für Schritt folgen. In Deutschland wird das BattG am 18. August 2025 durch das Batterierecht-Durchführungsgesetz (kurz: BattDG) ersetzt, in dem alle Bestimmungen der EU-Batterieverordnung enthalten sind.

Die neue Batterieverordnung wurde erlassen, um die Umsetzung des European Green Deal sicherzustellen – ein zentrales Konzept der EU-Klimapolitik, das darauf abzielt, die Treibhausgasemissionen bis 2050 auf null zu reduzieren. Vor diesem Hintergrund sollen die Folgen minimiert werden, die Herstellung, Vertrieb und Entsorgung von Batterien (dazu zählen übrigens auch Akkus) für die Umwelt haben. Es geht darum, alle notwendigen Prozesse so umwelt- und klimafreundlich wie möglich zu gestalten. Im Vergleich zu den früher geltenden Gesetzen treten Nachhaltigkeit und ressourcenschonende Kreislaufwirtschaft weiter in den Vordergrund und werden durch die Vorgaben in der Batterieverordnung noch stärker gefördert.

Für wen gilt die Batterieverordnung?

Die EU-Batterieverordnung hat den gesamten Lebenszyklus einer Batterie und alle damit verbundenen Prozesse im Blick. Aus diesem Grund betreffen die Regelungen neben den Herstellern auch alle Unternehmen, die Batterien importieren, verkaufen oder verwenden wollen – und damit letztendlich auch Verbraucher und Verbraucherinnen. Dazu kommen Unternehmen und Wirtschaftsakteure, die Altbatterien wiederaufarbeiten, wiederverwenden oder erneut in Umlauf bringen.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Batterieverordnung gilt für alle Beteiligten entlang der Wertschöpfungskette von Batterien, die mit einem oder mehreren der folgenden Bereiche in Berührung kommen:

- Herstellung

- Import

- Lieferung

- Handel

- Wiederaufarbeitung

- Wiederverwendung bzw. Weiterverkauf

Allerdings trennt die Verordnung die unterschiedlichen Rollen klar voneinander, sodass für jede der genannten Gruppen spezifische Pflichten entstehen.

Welche Neuerungen sieht die Batterieverordnung vor?

Die neue Batterieverordnung unterscheidet sich in vielen Punkten von der früheren Gesetzgebung. Bestehende Anforderungen wurden verschärft und um weitere Pflichten erweitert. Dazu wurde der Geltungsbereich insgesamt auf deutlich mehr Akteure und Batterietechnologien ausgeweitet. Die Änderungen betreffen folgende Punkte:

- Einführung neuer Batteriekategorien, z. B. Batterien für Leichtverkehrsmittel (LMT-Batterien) oder Elektrofahrzeuge (EV-Batterien) und stationäre Energiespeicher

- Erweiterung der Rollen, die als Wirtschaftsakteure gelten und die Regelungen der Batterieverordnung umsetzen müssen: Erzeuger, Zulieferer, Bevollmächtigte, Einführer, Händler, Fulfillment-Dienstleister und Endnutzer

- Erweiterte Herstellerverantwortung, insbesondere bei der Bewirtschaftung von Altbatterien

- Digitaler Batteriepass für Batterien mit einer Kapazität von mehr als 2 kWh (ab 18. Februar 2027)

- Vorschriften zur Kennzeichnung: CE-Kennzeichnung für alle Batterien, die ab dem 18. August 2024 in Verkehr gebracht wurden; zusätzlich QR-Codes mit Informationen zu Kapazität, Haltbarkeit und Recyclingmaterialien (ab 18. Februar 2027) und Symbol „Getrennte Sammlung“ (ab 18. August 2025)

- Angabe des CO2-Fußabdrucks (Product Carbon Footprint, kurz: PCF) für bestimmte Batteriearten (seit 18. Februar 2025), um in Zukunft die Einhaltung der CO2-Grenzwerte prüfen zu können

- Anforderungen an Sicherheit und Leistung der Batterien

- Entfernbarkeit und Austauschbarkeit der Batterien soll erleichtert werden (ab 18. Februar 2027); Gerätebatterien müssen von Verbrauchern und Verbraucherinnen, andere Batterietypen von unabhängigem Fachpersonal entnommen und ausgetauscht werden können

- Lückenlose Dokumentation der gesamten Wertschöpfungskette für Informationen über enthaltene Stoffe, Ladekapazität, Lebensdauer, Sicherheitsrisiken, Wiederaufarbeitung etc.

- Feste Ziele für Rücknahmequoten, Recyclingeffizienz und Materialrückgewinnung (ab 31. Dezember 2027)

- Sicherheitstests für stationäre Batteriespeichersysteme (SBESS)

- Alle Akteure müssen eine besondere Sorgfaltspflicht formulieren und ihr Risikomanagement organisieren, was von unabhängiger Stelle überprüft wird (ab 18. August 2025); besonders strenge Sorgfaltspflichten gelten für Wirtschaftsakteure mit mehr als 40 Millionen Euro Jahresumsatz

- Umgang mit Altbatterien (Sammelstellen, Weiterverarbeitung, Export)

Welche Pflichten ergeben sich konkret aus der Batterieverordnung?

Welche Vorgaben ein Unternehmen konkret umsetzen muss, hängt von seiner Rolle in der Wertschöpfungskette und der jeweiligen Batterietechnologie ab. Eine detaillierte Aufzählung aller Pflichten finden Sie nach Rollen aufgeteilt im Kapitel VI der Batterieverordnung sowie im Kapitel VII, das sich auf die Sorgfaltspflicht bezieht, und im Kapitel VIII, in dem die Bewirtschaftung von Altbatterien geregelt ist.

Pflichten für Hersteller

Die Pflichten der Hersteller (in der Verordnung Erzeuger genannt) sind am umfassendsten und im Artikel 38 der Batterieverordnung festgelegt. Sie müssen sich in einem Herstellerregister eintragen lassen, um über die gesamte Lebensdauer der Batterie identifizierbar zu bleiben. Bei den Erzeugern liegt die Verantwortung, dass ihre Batterien den Regelungen der EU-Batterieverordnung entsprechen. In diesem Zusammenhang sind sie zuständig für:

- Erklärung über den CO2-Fußabdruck von Traktionsbatterien, LV-Batterien und Industriebatterien ab 2 kWh Kapazität

- Einhaltung der Mindestanforderungen an Haltbarkeit und Leistung

- Angabe von Rezyklatgehalten (wiederverwendete Rohstoffe) und Einhaltung der vorgeschriebenen Mindestanteile

- Sicherstellung der Sammlung von Altbatterien und Erreichen der Sammelziele

- Endnutzern und unabhängigen Wirtschaftsakteuren die Entnehmbarkeit und Austauschbarkeit der Batterien ermöglichen

- Korrekte Kennzeichnung der Batterien, die folgenden Informationen umfasst:

- Symbol „Getrennte Sammlung“

- Name, Anschrift und Kontakt des Erzeugers

- Batteriekategorie und Modell- oder Seriennummer)

- Ort und Datum der Erzeugung

- Gewicht

- Kapazität

- Chemische Zusammensetzung

- Gefahrstoffe und Schwermetalle (ggf. mit Gewichtsanteil)

- Angabe „nicht wiederaufladbar“, falls zutreffend

- Alterungszustand und Mindestbetriebsdauer

- QR-Code, mit dem alle genannten Informationen ausgelesen werden können

- Prüfung der Sicherheit stationärer Energiespeichersysteme und Batteriemanagementsysteme

- Beifügen von Anleitung und Sicherheitsinformationen

All diese Aspekte müssen intern geprüft und mit einer Konformitätserklärung bestätigt werden. Diese Erklärung ist wiederum die Voraussetzung für die CE-Kennzeichnung durch die Erzeuger, die seit dem 18. August 2024 für alle Batteriearten vorgeschrieben ist.

Beziehen die Erzeuger bestimmte Module oder Einzelteile für die Herstellung der Batterien von Zulieferunternehmen, sind diese nach Artikel 39 der Verordnung dazu verpflichtet, alle notwendigen Informationen für die Konformitätserklärung bereitzustellen.

Pflichten für Unternehmen

Unternehmen, die Batterien in die EU importieren, müssen sicherstellen, dass der Erzeuger bereits alle Pflichten wahrgenommen hat bzw. diese ggf. nachholen oder ergänzen. Sie müssen folgende Punkte prüfen:

- EU-Konformitätserklärung und Vollständigkeit der technischen Angaben

- CE-Kennzeichnung

- Vollständigkeit der Unterlagen, Sicherheitsinformationen und Gebrauchsanleitungen für den jeweiligen Batterietyp

- Erfüllung der Anforderungen zur Herstelleridentifizierung

Pflichten für Händler

Die Pflichten der Händler werden im Artikel 42 der EU-Batterieverordnung genannt. Sie müssen sicherstellen, dass

- Hersteller im Herstellerregister eingetragen sind

- Alle vorgeschriebenen Kennzeichnungen auf der Batterie bzw. der Verpackung oder einem Beiblatt angebracht sind

- Unterlagen, Gebrauchsanleitungen und Sicherheitsinformationen vollständig sind

- Alle Angaben von Herstellern bzw. Importeuren zur Herstelleridentifizierung vorliegen

Pflichten für Wirtschaftsakteure

Wirtschaftsakteure, die Batterien zur Wiederverwendung oder Umnutzung in Verkehr bringen wollen, müssen ebenfalls die Konformität mit der Batterieverordnung sicherstellen. Außerdem schreibt ihnen Artikel 45 vor, dass die Aufarbeitung der Batterien unter angemessenen Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt und mit einer Qualitätskontrolle geprüft wurde. Dafür müssen alle Arbeitsschritte lückenlos dokumentiert und gemeinsam mit den technischen Datenblättern zur Verfügung gestellt werden.

Welche Batteriekategorien sind in der Batterieverordnung enthalten?

Die EU-Batterieverordnung gilt für sämtliche Batterietechnologien und Bauarten. Da sich die Batterien in ihren Eigenschaften und Umweltauswirkungen teils recht stark unterscheiden, wurden Kategorien festgelegt, um angemessene Maßnahmen formulieren zu können.

| Batterietyp | Einzelheiten |

|---|---|

| Gerätebatterien | = versiegelte Batterien, die nicht mehr als 5 kg wiegen, dazu gehören Allzweck-Gerätebatterien, die speziell für den Einsatz in verschiedenen Geräten hergestellt, z. B. Knopfzellen, D-, C-, AA-, AAA-, AAAA-Batterien, Smartphone- und Laptopakkus |

| Batterien für leichte Verkehrsmittel (LV-Batterien) | = gekapselte Batterien bis zu einem Gewicht von maximal 25 kg, z. B. Batterien für E-Bikes und E-Scooter |

| Starterbatterien | = Batterien, die Energie für Anlasser, Beleuchtung und Zündung bereitstellen, z. B. Auto- und Fahrzeugbatterien |

| Industriebatterien | = Batterien, die speziell für die Verwendung in der Industrie bereitgestellt werden und alle Batterien ab einem Gewicht von 5 kg, die in keine der anderen Kategorien gehören |

| Traktionsbatterien | = Batterien mit einem Gewicht von über 25 kg, die für den Antrieb von Elektro- und Hybridfahrzeugen der Klassen L, M, N und O genutzt werden, z. B. Batterien für E-Autos, E-Busse etc. |

| Stationäre Batterie-Energiespeichersysteme | = Batterien mit internem Energiespeicher, z.B. für Photovoltaikanlagen |

Überblick über die wichtigsten Punkte der neuen Batterieverordnung für die einzelnen Batterietypen

Die meisten Neuerungen betreffen Starter-, LV-, Industrie- und Traktionsbatterien mit integriertem Speicher und einer Kapazität von mehr als 2 kWh. Diese Batteriekategorien müssen (bereits jetzt oder in Zukunft) folgende Anforderungen erfüllen:

- Erklärung über den CO2-Fußabdruck sowie Einhaltung der festgelegten Höchstwerte

- Technische Unterlagen zu Haltbarkeit und elektrochemischer Zusammensetzung sowie Erfüllung der Mindestwerte

- Angabe des Rezyklatgehalts sowie Einhaltung konkreter Mindestanteile

- Nationale Mindestsammelquoten

Die Batterieverordnung trat 2023 in Kraft, es bestand jedoch eine sechsmonatige Übergangsfrist, bis die ersten Regelungen ab dem 18. Februar 2024 rechtlich verbindlich wurden. Dazu kommt, dass für viele Regelungen individuelle Fristen festgelegt wurden. Die folgende Tabelle bietet eine schematische Darstellung aller Batteriekategorien und der erforderlichen Maßnahmen mit den Stichtagen für die Umsetzung.

| Maßnahme | Gerätebatterien | LV-Batterien | Starterbatterien | Industriebatterien | Traktionsbatterien |

|---|---|---|---|---|---|

| Rollen der Wirtschaftsakteure | Ja (18. Februar 2024) | Ja (18. Februar 2024) | Ja (18. Februar 2024) | Ja (18. Februar 2024) | Ja (18. Februar 2024) |

| Neue Batteriekategorien | – | Ja (18. Februar 2024) | – | – | Ja (18. Februar 2024) |

| CO2-Fußabdruck | – | Ja (18. August 2020) | – | Ja (18. Februar 2026) ) | Ja (18. Februar 2025) |

| Angaben zu Haltbarkeit und Leistungsfähigkeit | Ja (18. August 2028) | Ja (18. August 2028) | – | Ja (18. August 2027) | Ja (18. August 2027) |

| Angaben über Rezyklatgehalte | – | Ja (18. August 2028) | Ja (18. August 2028) | Ja (18. August 2028) | Ja (18. August 2028) |

| Sammelquoten | Ja (31. Dezember 2023: 45 %, 31. Dezember 2027: 63 %, 31. Dezember 2030: 73 %) | Ja (31. Dezember 2028: 51 %, 31. Dezember 2031: 61 %) | – | – | – |

| Entnehmbarkeit und Austauschbarkeit | Ja (18. Februar 2027) | Ja (18. Februar 2027) | – | – | – |

| Kennzeichnungspflicht | Ja (gestaffelt vom 18. Februar 2024 bis zum 18. Februar 2027) | Ja (gestaffelt vom 18. Februar 2024 bis zum 18. Februar 2027) | Ja (gestaffelt vom 18. Februar 2024 bis zum 18. Februar 2027) | Ja (gestaffelt vom 18. Februar 2024 bis zum 18. Februar 2027) | Ja (gestaffelt vom 18. Februar 2024 bis zum 18. Februar 2027) |

| CE-Konformität | Ja (18. August 2024) | Ja (18. August 2024) | Ja (18. August 2024) | Ja (18. August 2024) | Ja (18. August 2024) |

| Sorgfaltspflichten | Ja (18. August 2025) | Ja (18. August 2025) | Ja (18. August 2025) | Ja (18. August 2025) | Ja (18. August 2025) |

| Herstellerverantwortung | Ja (18. August 2025) | Ja (18. August 2025) | Ja (18. August 2025) | Ja (18. August 2025) | Ja (18. August 2025) |

| Bewirtschaftung von Altbatterien | Ja (18. August 2025) | Ja (18. August 2025) | – | – | – |

| Digitaler Batteriepass | – | Ja (18. Februar 2027) | – | Ja (18. Februar 2027) | Ja (18. Februar 2027) |

Da stationäre Batterie-Energiespeichersysteme als Industriebatterien mit externem Speicher betrachtet werden, gelten für sie die entsprechenden Regelungen und Fristen. Ausnahmen davon sind lediglich die Pflicht zur Erklärung des CO2-Fußabdrucks (ab 18. August 2030) sowie die speziell für diese Kategorie vorgeschriebenen Sicherheitsprüfungen, die seit dem 18. August 2024 in technischen Begleitunterlagen dokumentiert sein müssen.

Wie funktioniert die ordnungsgemäße Entsorgung von Batterien gemäß Batteriegesetz?

Im Rahmen der erweiterten Herstellerverantwortung, die in der neuen Batterieverordnung festgelegt ist, werden die Erzeuger noch stärker zur Verantwortung gezogen. Sie müssen die Entsorgung bzw. die Rückgewinnung von Rohstoffen für die Verwendung in Neubatterien organisieren und auch finanzieren.

Endverbraucher sind lediglich dazu verpflichtet, ihre Altbatterien zu freiwilligen Sammelstellen zu bringen. Dort werden sie gesammelt und anschließend an die Hersteller, ihre Bevollmächtigten oder ein registriertes Abfallbewirtschaftungsunternehmen zur Weiterbehandlung übergeben.

Welche Rolle spielt der Batteriepass laut Batteriegesetz?

Ab dem 18. Februar 2027 benötigt jede LV-, Industrie- und Traktionsbatterie mit einer Kapazität von 2 kWh oder mehr einen digitalen Batteriepass. Er enthält alle wichtigen produktspezifischen Informationen, um die Zusammensetzung, Verarbeitung und ggf. Wiederaufarbeitung des Batteriemodells transparent zu machen. Anforderungen an Form und Inhalt des Batteriepasses sind im Kapitel IX der Batterieverordnung festgelegt. Zu den Pflichtangaben gehören:

- eindeutige Kennung

- Herstellerinformationen

- enthaltene Materialien, Rohstoffe, Chemikalien und ihre Zusammensetzung

- Fertigungsverfahren

- ggf. Angaben zu Reparatur, Umnutzung, Zerlegung

- Kapazität

- Lebensdauer

- Anwendungs- und Sicherheitsinformationen zur Anwendung

- geeignete Recycling- und Verwertungsverfahren

Der digitale Batteriepass wird allen Akteuren über einen aufgedruckten QR-Code auf der Batterie zugänglich gemacht. Auf diese Weise soll es ihnen erleichtert werden, ihrer Verpflichtung nachzukommen und nachzuprüfen, ob eine Batterie den Vorgaben der EU-Batterieverordnung entspricht.

FAQ zur Batterieverordnung

Die neue Batterieverordnung enthält strengere Regelungen zu Herstellung, Einsatz und Wiederverwertung von Batterien, um die Batterietechnologie sowie ihre Wertschöpfungskette nachhaltiger und umweltfreundlicher zu gestalten. Die Vorgaben beziehen sich auf entscheidende Punkte wie

• Materialien und Rohstoffe

• Herstellungsverfahren

• Leistungsfähigkeit

• Haltbarkeit

• Sicherheit

• Recycling

• Wiederaufarbeitung

Die EU-Batterieverordnung betrifft alle Batterien, die innerhalb der EU zur flexiblen Verwendung in verschiedenen Geräten, als Antriebs- und Traktionsbatterien für Verkehrs- und Transportmittel oder in Verbindung mit einem Energiespeichersystem genutzt werden.

Innerhalb der Verordnung werden folgende Kategorien unterschieden:

• Gerätebatterien (inkl. Allzweck-Gerätebatterien)

• Batterien für leichte Verkehrsmittel (LV-Batterien)

• Starterbatterien

• Traktionsbatterien

• Industriebatterien

• stationäre Batterie-Energiespeichersysteme

Die Einhaltung der Batterieverordnung wird von unabhängigen Stellen der Mitgliedsstaaten geprüft. Verletzt ein Hersteller seine Pflichten und kommt der Aufforderung zur Nachbesserung nicht nach, können die entsprechenden Produkte in der EU vom Markt genommen werden.

Darüber hinaus drohen Bußgelder, die jedoch in der nationalen Gesetzgebung der Mitgliedsländer festgelegt werden. In Deutschland waren nach dem alten Batteriegesetz (BattG) für einen Einzelfall bis zu 100.000 Euro Bußgeld möglich. Für die neue Regelung bleibt die Verabschiedung des neuen Batterierecht-Durchführungsgesetztes (BattDG) im August 2025 abzuwarten.

Bildquellen:

© gettyimages.de – passorn santiwiriyanon